海外在住の相続人は遺産を相続できる?必要書類や注意点を解説

相続発生時、相続人の中に海外在住者がいることは珍しいことではありません。

そこで今回は、「海外に住む相続人のための」相続手続きについて解説していきます。

相続財産の調査や遺産分割協議の際に注意しておきたいポイント、相続手続きの必要書類などわかりやすくまとめました。

相続税申告書の必要書類について知りたい方は下記記事もご覧ください。

相続税節税のプロ集団による

最大限節税できる相続税申告を

相続人が海外在住の場合、遺産は相続できるの?

相続発生時、海外在住の相続人も相続手続きを行うことで遺産を相続することができます。

手続きの内容は、基本的に海外在住の相続人も日本在住の相続人と同じ手続きの内容になりますが、海外在住となれば郵送ひとつとっても時間を要することになります。

また、相続手続きに必要となる書類の中には、印鑑証明書や住民票などがあり、日本に住民登録がない場合はそれに代わる書類を取得することになります。

まずは、遺産相続の手続きに関する3つの重要ポイントをおさえましょう。

1.「相続人の確定」

被相続人の出生から死亡までの戸籍内容から相続人とされる人を確定します。

2.「遺産内容の確定」

被相続人のすべての財産を調査し、遺産内容をまとめます。

3.「遺産分割」

相続人間で遺産をどのように分割するかを確定し、確定した内容に従って遺産分割をします。

このうち、「遺産分割」においては、遺言書の有無で分割方法が変わってきます。遺言書があれば原則として遺言書の内容に従い、遺言書がなければ相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分割を行います。

遺産分割協議ってなに?海外在住の相続人の参加は?

相続人同士で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。

相続する財産の調査が終わったら、遺産の分割方法を決めなくてはなりません。このとき、遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合は遺産の分割方法を話し合う必要があります。

遺産分割協議は、対面だけではなく電話やメールでの話し合いも可能なため、海外からも参加できます。

遺産分割協議が成立したら、決定した内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

作成した遺産分割協議書には、すべての相続人が署名・押印します。

このとき、相続人が海外にいる場合の署名・押印は郵送で対応することになるでしょう。

海外在住の相続人が注意すべき点

遺産の分割は遺言書がなければ遺産分割協議が必要となりますが、海外在住の相続人は以下の3つに注意しましょう。

① 戸籍謄本の取り寄せには日数がかかる

遺産分割協議の際、相続人を確定するために被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

海外からも戸籍謄本を郵送で取り寄せることは可能ですが、日数を要することを考慮し、相続が発生したらできるだけ早く所定の自治体に請求することをおすすめします。

日本在住の相続人がいる場合は、代わって取り寄せてもらうといいでしょう。

② 財産調査のトラブルを防ぐ

遺産分割協議を行うには、被相続人の財産がどのくらいあるのか調査する必要があります。

財産の調査は、預貯金通帳や株券、不動産のみならず、被相続人が保管していた契約書や督促状など過去の郵便物や死亡後に届いた郵便物なども確認しなければなりません。

そのため、海外からの調査には限りがあるため、相続人が海外在住者しかいない場合、一度帰国して調査を行わなければならない可能性は十分に考えられます。

また、相続人の中に日本在住者がいれば、その方に財産調査を任せるのがベーシックな方法となりますが、後のトラブル回避のためにも全面的に任せず、進捗状況等を確認していくことをおすすめします。

③ 印鑑証明書がない場合は署名証明を発行

海外在住のため印鑑証明書の発行ができない場合は、印鑑証明書の代わりとなる署名証明を発行してもらいましょう。

署名証明は日本での手続きのために発給される書類です。署名証明は海外在住の相続人(申請者)が、在住地の日本領事館等の「公館」に出向いて申請しなければなりません。

※署名証明の取得方法は次の項でご確認ください。

海外在住の相続人が必要となる書類・取得方法

日本の住民登録を抹消している海外在住の相続人は、印鑑証明書の代わりとなる「署名証明」と住民票の代わりとなる「在留証明」を準備しておく必要があります。

いずれも、現地の「公館(日本領事館等)」で取得する書類なので、同時に手続きを進めるといいでしょう。

【署名証明】

署名証明とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」です。

署名証明には、署名を単独で証明する「単独様式」と、署名押印が必要な文書と綴り合わせた「綴り合わせ様式」の2つの様式があるため、どちらの様式が必要となるのかを法務局や金融機関等に確認してから準備を進めましょう。

| 単独様式 | 1枚の用紙に記載された証明書。 証明書には本人の署名と、本人の署名であることを現地領事の面前で確認されたことが記載されています。 |

|---|---|

| 綴り合わせ様式 | 署名押印を必要とする書類を在外公館に持参し、領事の面前でその書類に署名します。その後、本人が署名をしたことの証明書を領事が発行し、割印します。 |

【署名証明】の発給条件

日本国籍を有していること

※元日本人の方は、失効した日本国旅券や戸籍謄本(戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本も可)を持参すると遺産相続の手続きのための署名証明を発給してもらえる可能性がありますので、事前に証明を申請する公館に直接お問い合わせください。

【署名証明】の取得場所

在住地の「公館(日本領事館等)」に出向いて取得

【署名証明】の必要書類

- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポートなど)

- 綴りあわせ様式の場合は署名を必要とする書類

【署名証明】の手数料

1通につき邦貨1,700円相当

※支払いは現金(現地通貨)

【在留証明】

在留証明とは、“海外在住の日本人の現住所や、これまでの住所を在外公館が証明したもの”です。

【在留証明】の発給条件

- 日本国籍を有していること(二重国籍者を含む)

- 現地に3か月以上滞在し、現在も居住していること

※申請時、滞在期間が3か月未満の場合でも、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となる。 - 原則、日本に住民登録がないこと

- 証明を必要とする本人が出向いて申請すること

※やむを得ず本人が出向くことができない場合は、代理申請が可能なケースもあります。事前に証明を申請する公館に直接お問い合わせください。)

【在留証明】の取得場所

在住地の「公館(日本領事館等)」に出向いて取得

【在留証明】の必要書類

- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポートなど)

- 滞在期間がわかる書類

- 住所がわかる書類

- 戸籍謄(抄)本※証明書上の「本籍地」欄に都道府県名だけではなく、番地までの記載を希望する場合

【在留証明】の手数料

1通につき邦貨1,200円相当

※支払いは現金(現地通貨)

海外在住の相続人も相続税の申告は必要?

日本在住の被相続人の遺産を海外在住の相続人が相続した場合も、相続税の申告は必要です。

また、相続税の申告において気を付けなければならないのは、相続税申告の期限です。

相続税申告は相続開始から10か月以内に完了させなければなりません。

相続人が海外在住者である場合は、署名証明、在留証明を申請発給する必要があり、さらには相続人の中に日本在住者がいない場合は財産の調査の他、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せなどの準備があるため、非常に多くの日数を要することが想定されます。

10か月という短い期間の中で、手続きに必要な書類を取り寄せ、財産を調査し、遺産分割を行い、相続税の計算、申告書を作成し、申告・納税まで完結しなければならないのです。

さらに、海外在住の相続人が日本で相続税申告する場合は、原則として「納税管理人の届け出」の提出が必要になります。既に所得税に関して納税管理人の届け出を提出が済んでいる方でも、「相続税・贈与税の納税管理人」の届出が必要となるので注意しましょう。

相続税の申告期限内にスムーズに完結するためには、相続が発生したらできるだけ早く手続きに必要とされる書類を確認し、取得しておくことをおすすめします。

岡野相続税理士法人では、海外在住の相続人様からの相続税申告のご相談も承っております。

相続税に特化した税理士に依頼することで、スムーズかつ適確な相続税の申告が可能となり、ご自身の不安や手間も解消されます。

- 初めての相続で相続税の申告が必要か不要か分からない

- 少しでも相続税を抑えたい

- 相続税の申告を任せたいなど

相続税申告のご依頼がございましたら、まずはお気軽に無料相談窓口までお問合せください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

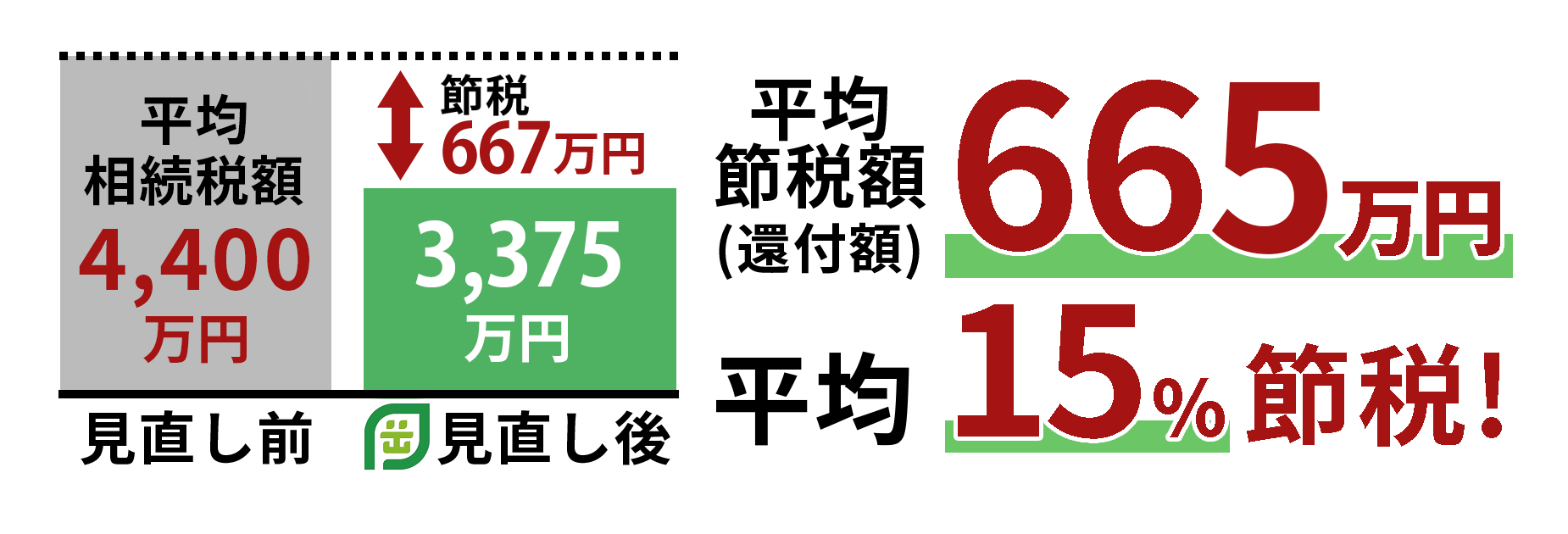

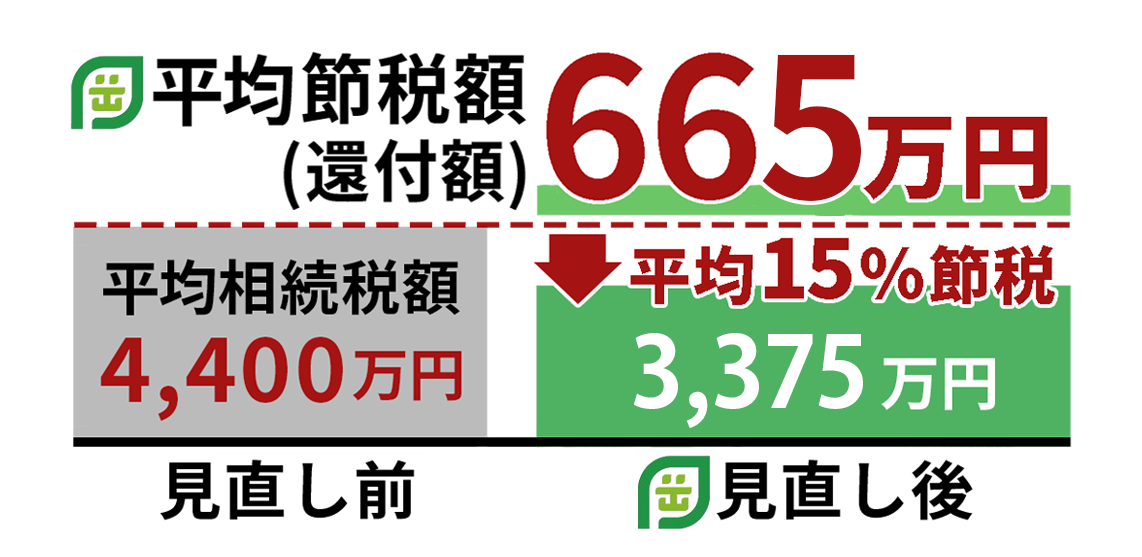

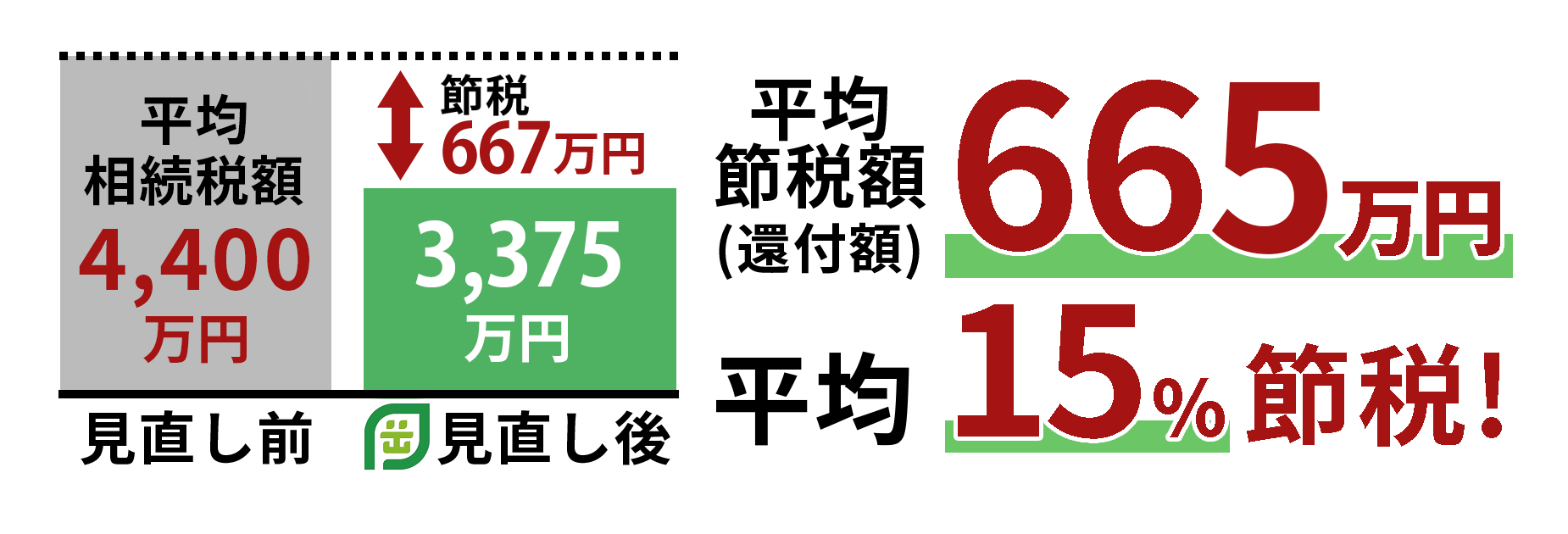

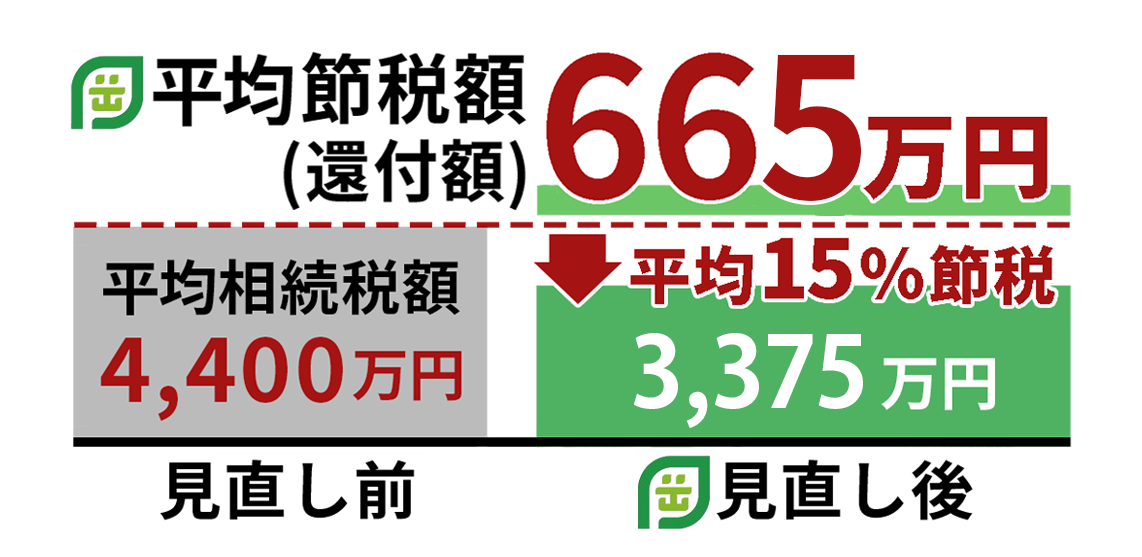

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

相続税節税のプロ集団による

最大限節税できる相続税申告を

岡野相続税理士法人

代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士

早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。

全国各地の相続税申告・還付を累計5,689件(2025年6月末時点)以上手掛ける。

特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

の先頭へ

の先頭へ