【法定相続情報一覧図とは?】書き方や必要書類をわかりやすく解説

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続人が誰なのか、どのような関係なのかが一目でわかるよう図式化したものです。

法定相続情報一覧図があれば、さまざまな相続手続きの場面で使用することができ、何通も戸籍謄本を取り寄せる手間もはぶけます。

そこで今回は、法定相続情報一覧図を自分で作成したい方に向けて、作成準備から交付されるまでの流れをわかりやすく解説します。

目次

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)の相続人が誰なのか、被相続人とどのような関係なのかが一目で分かるよう、図式化したものです。

法定相続情報一覧図は自分で作成することができ、作成した図を法務局に提出して登記官がその内容を証明します。

| 法定相続情報一覧図を取得できる人 | 法定相続情報一覧図を作成する費用 | 法定相続情報一覧図をの有効期限 |

|---|---|---|

| 〇被相続人の相続人 〇相続人から委任された親族 〇相続人から委任された士業者 ・税理士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・土地家屋調査士 ・社会保険労務士 ・海事代理士 ・弁理士 |

〇無料 ※法定相続情報一覧図の作成に必要な書類収集(戸籍謄本や除籍謄本など)にかかる費用や郵送費用は自己負担 |

〇法定相続情報一覧図には基本的に有効期限はありません ※民間企業や銀行では有効期限を設定していることがあるため、確認が必要 ※法務局での保管期間は申出日の翌年から5年間であるため、この期間内であれば何度でも無料で再発行可能 |

| 法定相続情報一覧図を取得できる人 |

|---|

| 〇被相続人の相続人 〇相続人から委任された親族 〇相続人から委任された士業者 ・税理士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・土地家屋調査士 ・社会保険労務士 ・海事代理士 ・弁理士 |

| 法定相続情報一覧図を作成する費用 |

| 〇無料

|

| 法定相続情報一覧図をの有効期限 |

| 〇法定相続情報一覧図には基本的に有効期限はありません

|

法定相続情報一覧図を作るメリット

法定相続情報一覧図が証明されると、その後は公的なものとして使用でき、何通もの戸籍謄本を取得する必要もなくなり、手間もコストも抑えられるというメリットがあります。

また、法定相続情報一覧図の発行は無料です。手数料がかからず、利用しやすい点もメリットといえます。(必要書類をそろえるのに費用は掛かります。)

法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間法務局に保存されるため、当初の申出人であればこの間いつでも無料で再交付を受けることができます。(委任による代理も可)

このような制度を、法定相続情報証明制度といいます。

法定相続情報証明制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

法定相続情報一覧図を作るデメリット

法定相続情報一覧図のデメリットは、必要書類の収集や一覧図作成の手間がかかる点です。

もしも、戸籍謄本を要する相続手続きが複数ないケース(一つの銀行でだけ口座凍結解除をするだけに使用する等)は、法定相続情報一覧図を作成するメリットはあまりないと言えます。

法定相続情報一覧図が使用できる5つの相続手続き

法定相続情報一覧図は主に5つの相続手続きの場面で使用することができます。

- ① 相続登記の手続き(不動産の名義変更)

- ② 預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き

- ③ 株式・投資信託の名義変更手続き

- ④ 車や船の名義変更手続き

- ⑤ 相続税申告と納税手続き

※手続き先の機関によっては、法定相続情報一覧図での対応を不可としているところもありますので、事前に確認してください。

法定相続情報一覧図を自分で作成する手順~準備から交付までの4つのステップ~

法定相続情報一覧図の作成準備から交付されるまでの流れは以下のとおりです。

- ① 必要書類を収集する。※必要書類は後述

- ② 収集した書類を基に法定相続情報一覧図を作成する。※作成方法は後述

- ③ 管轄の法務局で申出を行う。※申出方法は後述

- ④ 法定相続情報一覧図の交付。※交付・受取方法は後述

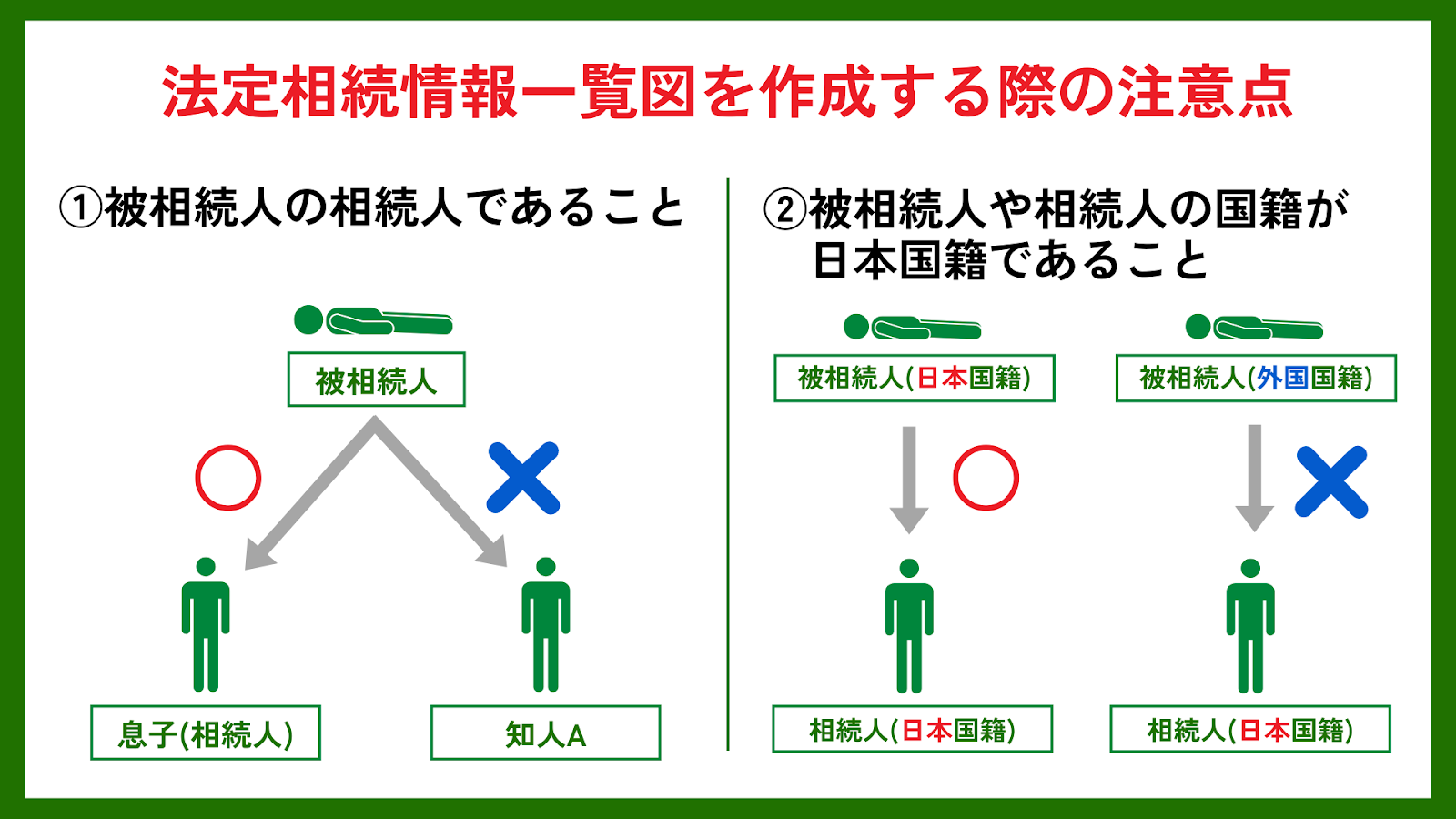

法定相続情報一覧図を作成する際の2つの注意点

法定相続情報一覧図を作成する前に、法定相続情報証明制度の利用者に該当するか確認しましょう。

確認事項は以下の2つです。

〇被相続人の相続人(またはその相続人)でなければこの制度を利用できません。

〇被相続人や相続人が日本国籍ではなく、戸籍謄本・除籍謄本・戸籍抄本を提出することができない場合はこの制度を利用できません。

法定相続情報一覧図作成時の必要書類

法定相続情報一覧図を作成するために必要となる書類には、【必ず用意する書類】と【必要となる場合がある書類】があります。

必ず用意する書類

| 必ず用意する書類 | 取得場所 | 費用 | |

|---|---|---|---|

| 被相続人 | 〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市町村役場 | 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |

| 〇被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市町村役場 | 住民票の除票1通:300円 | |

| 相続人 | 〇相続人の現在(被相続人が死亡した後の証明日)の戸籍謄本もしくは戸籍抄本 | 各相続人の本籍地の市町村役場 | 戸籍謄本1通:450円 戸籍抄本1通:450円 |

| 〇申出人の氏名や住所が確認できる公的書類のコピーや写し ※提出する公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の記名をします。 公的書類例 ・運転免許証…表裏両面をコピーする ・マイナンバーカード…表面をコピーする ・住民票の写しなど 上記以外のものの提出を考えている場合は、法務局に確認してから提出しましょう。 |

住民票:コンビニ 住民票:区役所・行政サービスコーナー窓口 |

住民票1通(コンビニ):200円 ※マイナンバーカードが必要 住民票1通(区役所・行政サービスコーナー窓口):300円 |

|

| 【被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合】 〇被相続人の親等に関係する戸除籍謄本 ・被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、法定相続人となった確認をとるために被相続人の親等に関係する戸除籍謄本が必要になります。 |

親等の本籍地の市町村役場 | 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |

必要となる場合がある書類

| 必要となる場合がある書類 | 取得場所 | 費用 | |

|---|---|---|---|

| 被相続人 | 〇被相続人の戸籍の附票 ※被相続人の住民票の除票が取得できなかった場合に必要(被相続人の住民票の除票が市町村において廃棄されていることがあります) |

被相続人の本籍地の市町村役場 戸籍の附票1通:300円 |

戸籍の附票1通:300円 |

| 相続人 | 〇各相続人の住民票記載事項証明書 ※法定相続一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 ・法定相続一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 |

各相続人の住所地の市町村役場 | 住民票記載事項証明書1通:300円 |

| 代理人 | 【代理人が申出の手続きをする場合】 〇委任状 |

法務局HPで委任状をダウンロードする | |

| 【親族が代理する場合】 〇申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 ・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本」または「相続人の現在の戸除籍謄本もしくは戸籍抄本」で親族関係がわかる場合は不要です。 |

代理人の本籍地の市町村役場 | 戸籍謄本1通:450円 | |

| 【資格者代理人が代理する場合】 〇資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |

資格者代理人が所属する団体(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、海事代理士など) | ※各資格者代理人が所属する団体によって変動 |

法定相続情報一覧図の作成で困っているあなたへ

電話でサクッと申し込み

0120-716-476

電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)

簡単60秒で相談できる

メールで無料相談予約

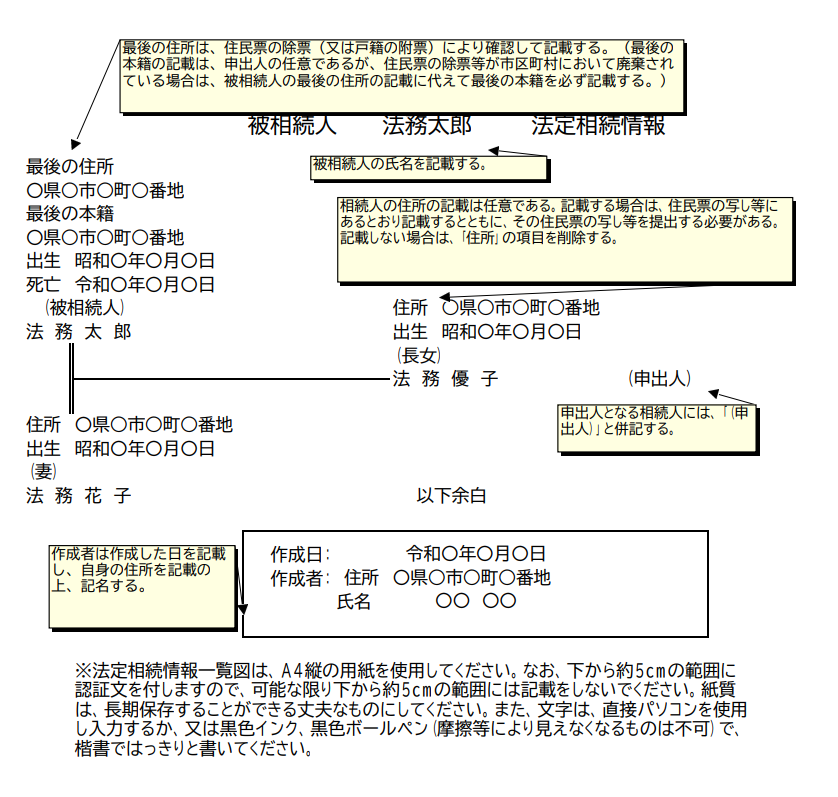

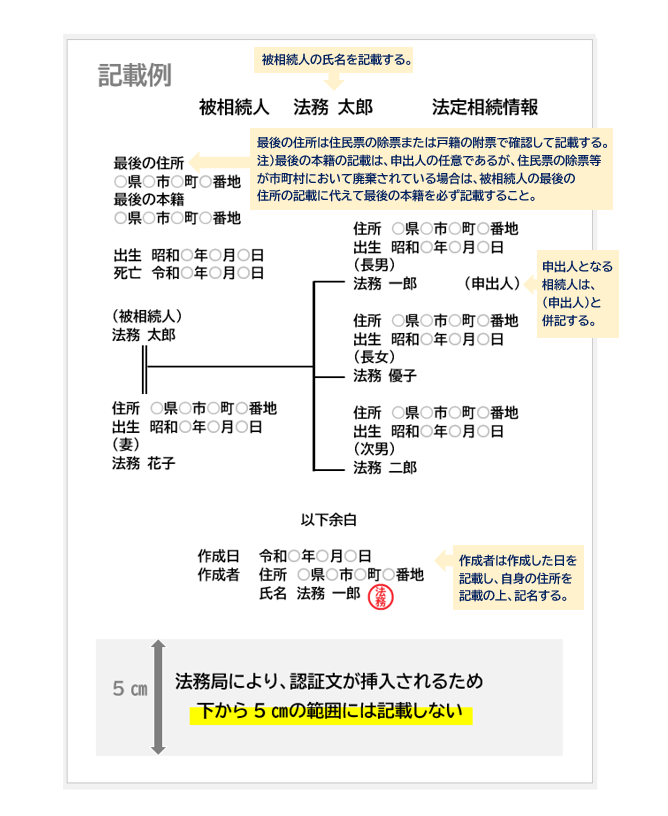

法定相続情報一覧図の書き方|見本付き

法定相続情報一覧図を自分で書く場合の書き方と見本は以下の通りです。

なお、相続人のパターン別様式・記載例は下記リンクから確認、ダウンロードすることができます。

法務省|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法定相続情報一覧図に記載する内容

・各相続人の氏名・生年月日・現住所・続柄

※各相続人の住所は任意で記載(記載することで、相続登記の申請や遺言情報証明書の請求時に各相続人の住民票の提示が不要になる場合があります)

・相続放棄や欠格された人など、相続しないことになった人も記載する

相続放棄について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

相続放棄は得?全員が放棄したらどうなる?保証債務や限定承認って?

法定相続情報一覧図に記載しない内容

・被代襲者の情報の記載は不要(代襲者の記載は必要)法定相続情報一覧図の作成方法・見本

法定相続情報一覧図の作成方法(手書きでも可)

| 作成に使用する用紙 | A4縦 長期保存が可能な丈夫な白紙 |

|---|---|

| 文字(楷書) | 以下のいずれかから選択 〇パソコンでの入力 〇黒色ボールペン 注)手書きの場合は、明瞭に判読できるように記載すること。 |

| 留意点 | 用紙の下から5㎝の範囲には、法務局によって認証文が挿入されます。 したがって、可能な限り下から5㎝の範囲には記載をしないようにしましょう。 |

作成した法定相続情報一覧図を法務局で認証してもらう

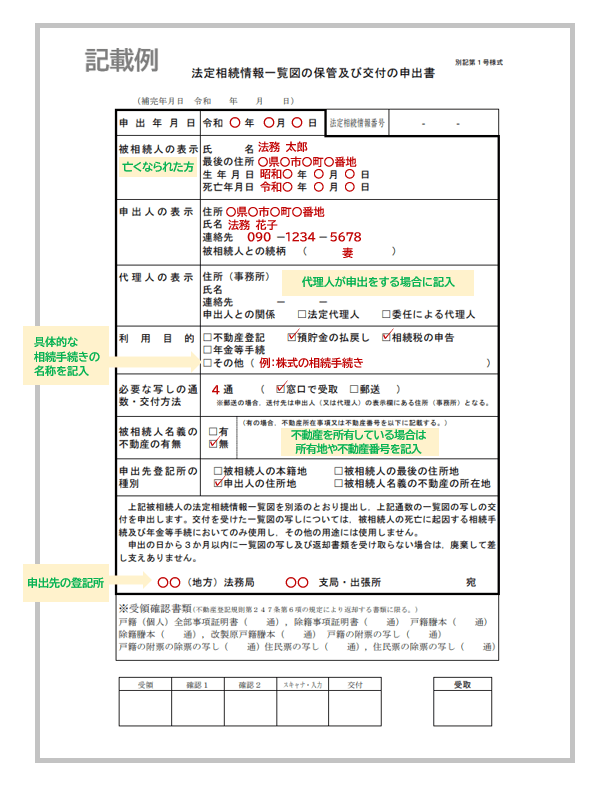

法定相続情報一覧図の申出方法

申出方法は、必要事項を記入した申出書に作成した法定相続情報一覧図と収集した必要書類をあわせて、管轄の法務局に提出します。(法務局HPで申請書をダウンロード)

提出方法は、法務局の窓口もしくは郵送から選択することができます。

管轄の法務局は、下記の4つの地から選択します。

- 被相続人の死亡時の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の申出にかかる費用

法定相続情報一覧図の申出には費用はかかりません。

しかし、法定相続情報一覧図の申し出や交付の際に「郵送」を希望した場合は、切手代がかかります。

〇申出してから交付されるまでの日数

申出してから交付されるまでの日数は、早ければ申出の翌日、一般的には1週間~10日ほどかかるとされています。

法定相続情報一覧図Q&A

Q.戸籍謄本など、提出した必要書類は返してもらうことはできますか?

A.戸籍謄本、除籍謄本等の返却は可能です。

※提出した申出人の公的書類は返却されません。

【直接窓口での返却を希望する場合】

受取人確認のために、申出人の表示欄に記載した住所および氏名と同じものが記載された公的書類を持参しましょう。

・運転免許証…表裏両面をコピーする

・マイナンバーカード…表面をコピーする

・住民票の写しなど

【郵送での返却を希望する場合】

郵送の場合は、申出書に返却希望という一言を添えて提出しましょう。

※返信用封筒と返信用の切手の用意が必要です。

Q.法定相続情報一覧図を再交付してもらうことはできますか?

A.法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間登記所で保存されるため、当初の申出人であればこの間いつでも無料で再交付することができます。

他の相続人が交付する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。

【再交付の申出方法】

| 必ず用意する書類 | 〇申出人の氏名や住所が確認できる公的書類のコピーや写し ※提出する公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の記名をします。 公的書類例 ・運転免許証…表裏両面をコピーする ・マイナンバーカード…表面をコピーする ・住民票の写しなど 上記以外のものの提出を考えている場合は、登記所に確認してから提出しましょう。 |

|---|---|

| 必要となる場合がある書類 | 【代理人が申出の手続きをする場合】 〇委任状(法務局HPで委任状をダウンロード) 【親族が代理する場合】 〇申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 (戸籍謄本1通:450円) 【資格者代理人が代理する場合】 〇資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |

Q.法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?

A.法定相続情報一覧図は申請日の翌年から起算して5年間登記所で保存されるため、5年間が有効期限となります。

5年経過した場合は再度申出する必要があります。

Q.法定相続情報一覧図を作成してくれる専門家はいますか?

A.法定相続情報一覧図の作成(申出)は、以下の専門家に依頼することができます。

- 税理士

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 土地家屋調査士

- 社会保険労務士

- 海事代理士

- 弁理士

Q.相続や相続税の申告の相談はどこで受け付けていますか?

A.相続や相続税の申告はとても複雑な手続きとされているため、相続や相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめしています。

相続に関するご相談は弁護士や司法書士にすることもできますが、相続税に関するご相談は相続税を専門としている税理士に依頼するのがおすすめです。

なぜなら、相続税申告の手続きを代行できるのは、税理士だけであり、その中でも相続税専門の税理士ならお客様のお手元に残るお金を増やすためのサポートができるからです。

岡野相続税理士法人は、相続専門の税理士として19年お客様のサポートをしておりますので、お気軽にお問合せください。

<過去にいただいた問い合わせ>

- できる限りの相続税節税をしたいが何から始めたらいいかわからない

- 土地の評価額を少しでも減らしたい

- 相続税の申告の手続き方法がわからない

- 相続税の申告期限がせまっている

- 相続税の申告が必要なのか不要なのかがわからないなど

当税理士法人では各種専門家と提携しておりますので、弁護士や司法書士の紹介が可能です。

法定相続情報一覧図が完成したら相続税申告の準備が必要

法定相続情報一覧図を作成したのち、基礎控除を超える場合は、将来的に相続税の申告が必要になります。

相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、早めに準備を進めることが大切です。

その際、相続税申告をスムーズに行いたいと考えた時は、「相続税を専門とした税理士」に依頼することを強くおすすめします。

相続専門の税理士なら、正確かつ迅速に申告手続きを完了させ、お客様の節税のサポートをすることができます。

相続税申告について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

【完全ガイド】相続税申告とは?自分で行うメリットやデメリットを解説

相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

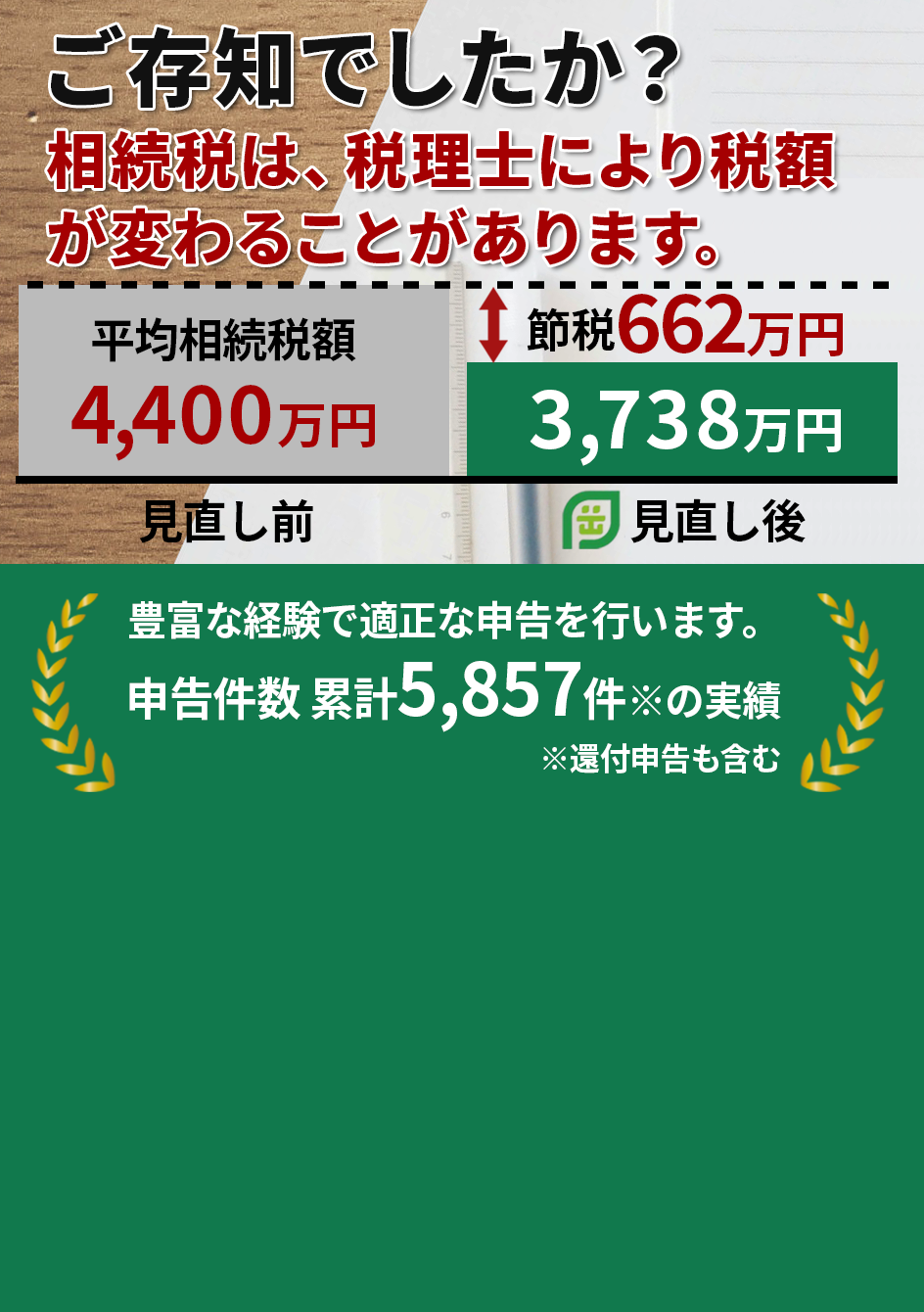

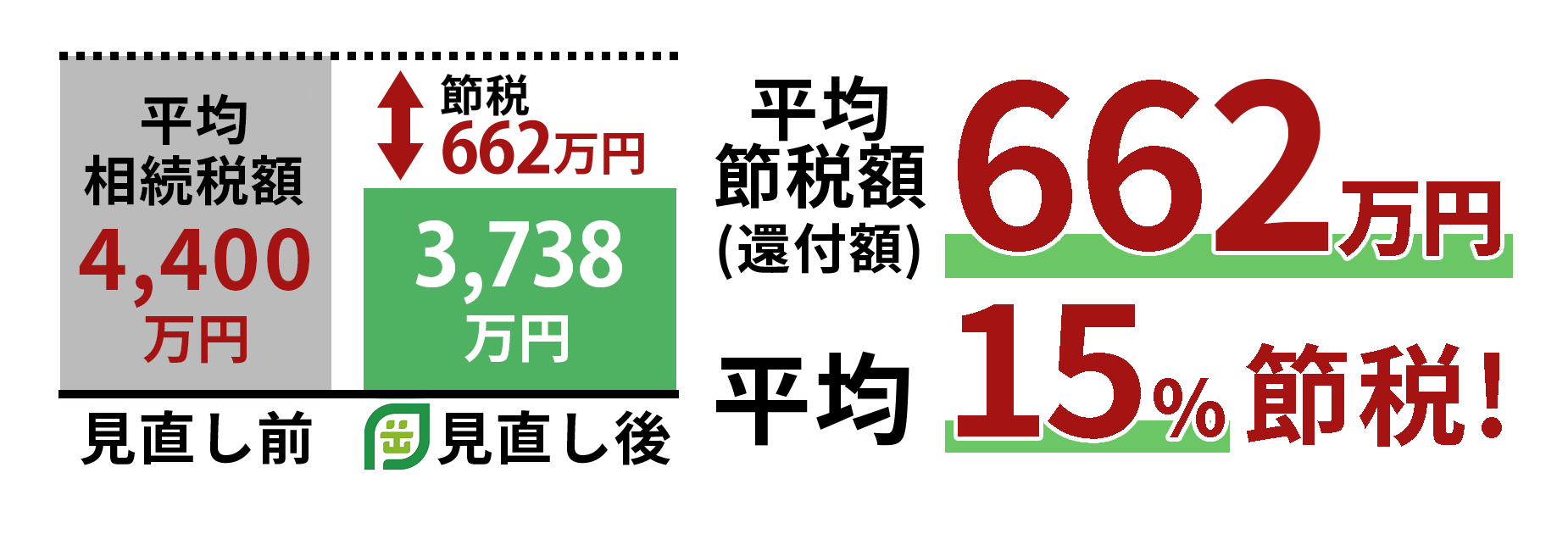

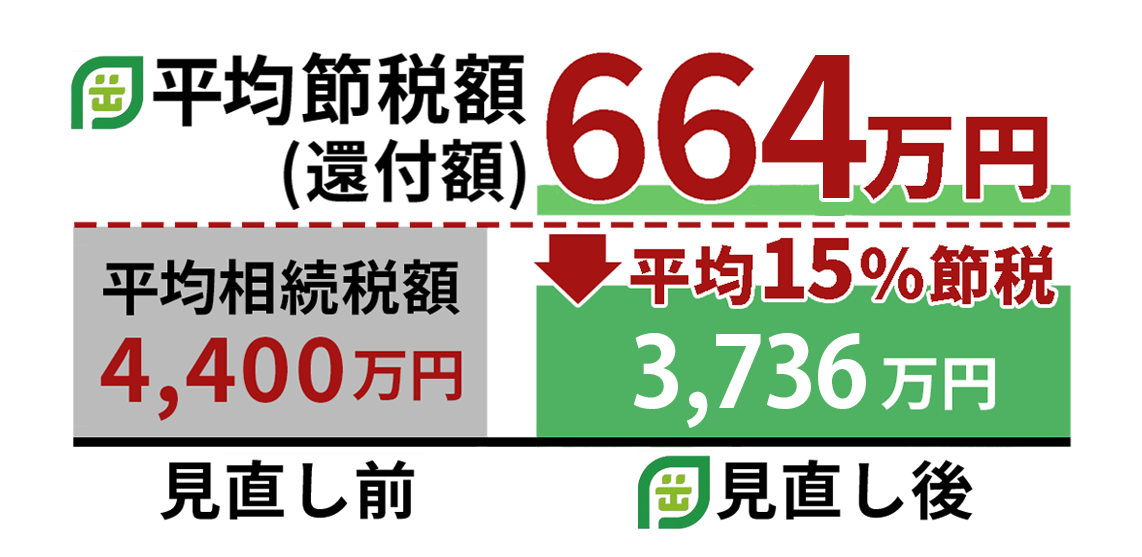

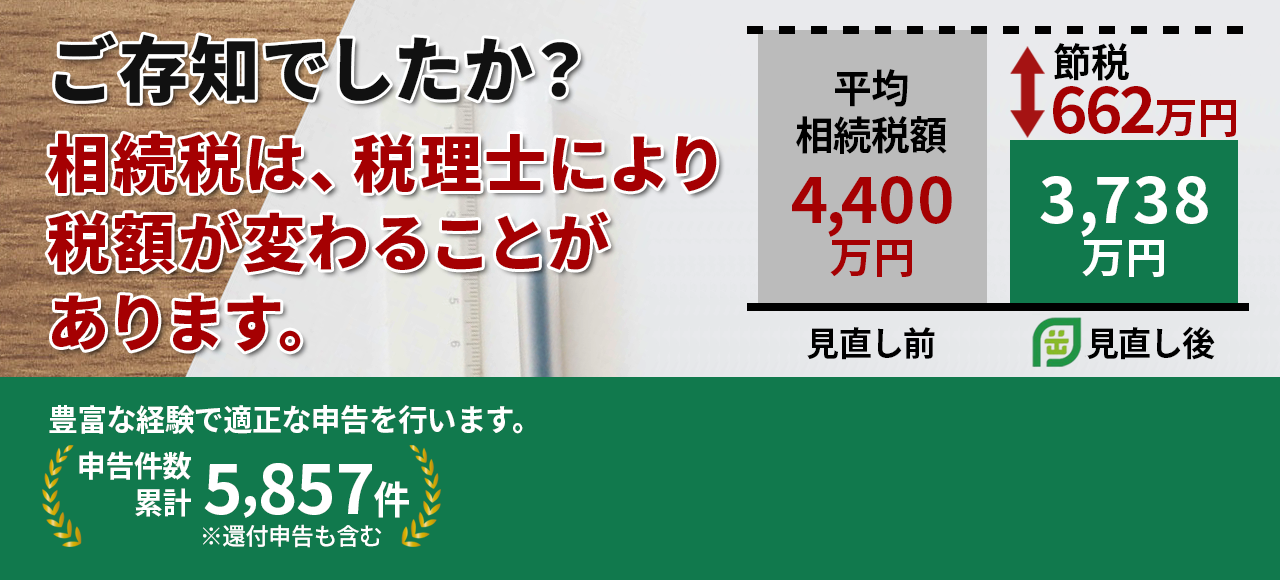

(1)相続税平均節税額(還付額)662万円

岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として21年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計199億円/3,015件(2026年1月末時点)。

相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。

これまでの相続税還付における平均節税額は662万円で、平均して15%の節税を実現しています。

※還付額199億円÷相続税還付成功件数3,015件=平均節税額(還付額)662万円

このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。

(2)土地の評価に強い(年間1,342箇所の土地を評価)

相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。

その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。

岡野相続税理士法人は年間1,342箇所(2025年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。

これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。

(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数3,015件)

岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計3,015件(2026年1月末時点累計)にも及びます。

つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。

これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。

払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。

そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。

こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。

初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

岡野相続税理士法人

代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士

早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。

全国各地の相続税申告・還付を累計5,857件(2026年1月末時点)以上手掛ける。

特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

0120-716-476

0120-716-476